En Quequén, el 29 de junio de 1892, Ponciano Caraballo llegó a su casa junto a su amigo y vecino, Pedro Ramón Velázquez. Ponciano intentó abrir la puerta, una hoja de madera simple en un rancho también simple de Quequén. Lo que hallaron ambos al entrar los paralizó: la mujer de Ponciano, Francisca Rojas, estaba desmayada en la cama, la garganta abierta con un corte, no demasiado profundo, pero que había sangrado en abundancia. Lo terrible estaba a pocos metros: los hijos de la pareja, Ponciano, de seis años y Felisa, de cuatro, habían sido degollados en sus camitas. Todo era un mar de sangre.

Cuando la mujer, de veintiséis años, salió de su desmayo, acusó a Velázquez de haberla atacado, sí, con una pala que allí estaba, doblada; y que había sido Velázquez el que había degollado a los dos chicos con un cuchillo que había tomado de la cocina; y que después de matar a los chicos había intentado degollarla a ella. Velázquez, dijo la mujer, había llegado a la casa para arrebatarle a los hijos y entregárselos al padre, Ponciano. Ella se había negado y todo se había ido de madre hasta terminar en una tragedia.

El matrimonio de Ponciano y Francisca estaba destruido desde antes de la tragedia. Él era un maltratador, ella una mujer golpeada, los hijos parecían una carga. Tal vez era lógico que el padre hubiese querido arrebatarle los hijos a la madre y que hubiera encargado la tarea a su amigo Velázquez. Eso creyó la policía, ansiosa de resolver un caso que helaba la sangre de todo el pueblo.

A Velázquez lo torturaron con ferocidad para que confesara, sospechado como estaba de haber matado a dos críos. Pero Velázquez negaba todo. El inspector Eduardo Álvarez, encargado de la investigación y enviado de inmediato a Quequén por el jefe de la policía bonaerense, comisario Guillermo Núñez, dejó por escrito con admirable eufemismo el destino de Velázquez: “Aun cuando aquel (Velázquez) negara desde un principio otro conocimiento de lo ocurrido, fue tenido como único autor y sometido a diversos interrogatorios, manteniéndose siempre en la misma negativa”. Lo de “diversos interrogatorios” encerraba la tortura.

Al inspector Álvarez algo no le cerraba. La puerta cerrada por dentro, por ejemplo. Tenía manchas de sangre que podían ser del asesino. Pero, si era él, Velázquez, había huido por la ventana con sus manos ensangrentadas; ella, decía Francisca, no había tocado a sus pobres hijos. Álvarez los puso frente a frente, ambos delante de los cadáveres de los chicos. Luego escribió su informe: “(…) Conducido Velázquez a presencia de los cadáveres de Ponciano y Felisa, continuó su negativa, e hizo reflexiones a su acusadora y reproches que al parecer la sacaron de su verdadero o fingido letargo en que se encontraba e, incorporándose en la cama, repitió su acusación, pero en forma contradictoria a la que antes había dicho, empleando palabras ofensivas contra Velázquez, demostrando la cólera de que se hallaba poseída”.

“Verdadero o fingido letargo”, escribió Álvarez. Había algo raro. La mujer también fue torturada para que confesara la verdad, una verdad, algo que orientara a aquella pesquisa que se valió de todo: en aquel mundo estrecho al que no había llegado el iluminismo, un policía se disfrazó de fantasma, con una sábana echada encima, para intentar asustar a Velázquez y para que, por fin, confesara su crimen. Pero Velázquez lo negó todo siempre.

Lo que terminó de decidir al inspector fue un manojo de detalles en la escena del crimen y de datos soltados por los protagonistas en sus declaraciones. Había que ajustar tuercas porque la alternativa a la inocencia de Velázquez era terrible, inabarcable, incomprensible. Si no había sido Velázquez el asesino de los dos chicos, ¿quién había sido? ¿La madre? ¿Sería eso posible? Álvarez recordó que la mujer había dicho que Velázquez la había atacado con una pala, que estaba en la escena del crimen, doblada. Pero Álvarez reparó en esa pala y anotó en su informe: “(…) Cualquier golpe que la torciera, no digo así, sino mucho menos, sería más que suficiente para producir una muerte instantánea”. Lo de la pala era raro.

Después estaba el cuchillo. El asesino, según Francisca Rojas, había usado un cuchillo que tomó de la cocina de la humilde vivienda para asesinar a Ponciano y a Felisa y luego, con ese mismo cuchillo, había intentado degollarla a ella. Al inspector Álvarez le pareció extraño, rarísimo, que un paisano de facón al cinto usara un cuchillo de cocina para matar y que, además, lo abandonara en la misma casa. Si Velázquez hubiese sido el asesino, de cajón habría matado con su facón. Así se hacen las cosas en estos pagos, debió pensar Álvarez.

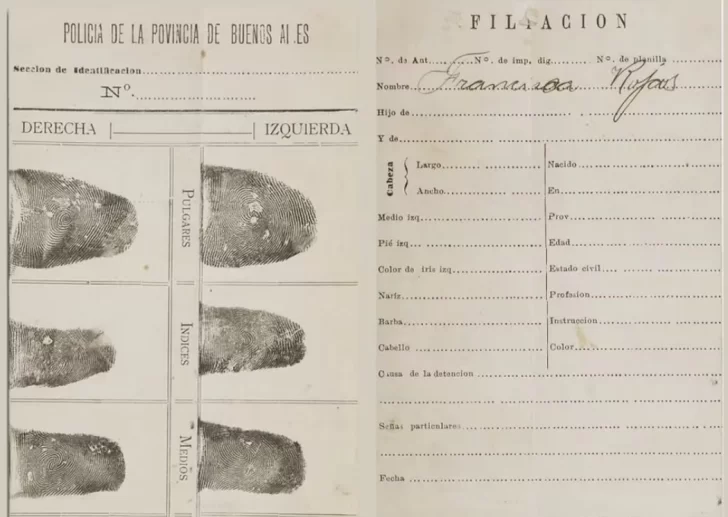

Por último, la puerta estaba trabada desde adentro y el criminal había escapado por la ventana donde había dejado impresa su mano ensangrentada. Si, como decía Francisca, ella no había tocado a sus hijos, esa huella y la de la puerta debían ser del asesino. Álvarez las miró. La del marco de la ventana era la más clara. Le pareció una mano muy pequeña, no coincidía con las manos de Velázquez, anchas, de dedos gruesos. Esa huella parecía la de una mujer. Álvarez recordó a un personaje del Departamento de Policía, arrancó el marco de la ventana, desarmó la puerta, tomó las huellas digitales de Francisca Rojas y de Ramón Velázquez y mandó todo a La Plata para que lo revisara un tipo al que conocía muy bien, un sargento, técnico él, de apellido raro: Juan Vucetich.

Si el iluminismo no había pasado todavía por Quequén, algo de luz echaba en La Plata. Vucetich era croata. Había nacido como Juan Vučetić y aquí le castellanizaron ese apellido con acentos extraños en las consonantes y le quedó Vucetich. Había llegado al país el 24 de febrero de 1884, se había empleado en Obras Sanitarias y cuatro años después, el 15 de noviembre de 1888 fue nombrado “meritorio” en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Meritorio se le llamaba al agente que sabía leer y escribir, de lo que se deduce que había agentes que no sabían leer ni escribir. Fue empleado de la contaduría y, un año y medio después, fue nombrado Jefe de la Oficina de Estadísticas por el jefe Núñez, el mismo que había enviado al inspector Álvarez a Quequén para investigar aquel drama.

A Vucetich, que tenía treinta y tres años, le había caído en las manos, obsequio del ministro de Gobierno, Francisco Seguí, un ejemplar de la revista francesa “Revue Scientifique”, que reflejaba una investigación del británico Francis Galton sobre huellas digitales que había clasificado ciento un tipos de diseños diferentes de huellas. Vucetich redujo esos tipos a cuatro, creó los elementos necesarios para tomar los dibujos dactilares y empezó a poner el método en práctica. Quiso llamarlo “icnofalangométrico”, pero un buen amigo, que nunca faltan, le sugirió uno más claro y conciso: dactiloscópico. Era todavía flamante en 1892, cuando el inspector Álvarez le envió el pedazo de puerta y el marco de la ventana de la casa de Ponciano Caraballo y Francisca Rojas, ambos manchados de sangre y con huellas claras.

Vucetich recibió las huellas en julio de 1892 y su fallo fue terminante: las huellas de puerta y ventana de la casa de Francisca Rojas eran de Francisca Rojas. No había huella alguna de Velázquez. De esa forma, el caso de Francisca Rojas se convirtió en el primero de los hechos policiales resueltos gracias a las huellas digitales.

Frente a las pruebas, Francisca lo confesó todo: había matado a sus hijos, Ponciano de seis años y Felisa, de cuatro, porque su marido la había echado de la casa y se iba a quedar con ellos. Había decidido matarlos y suicidarse porque, dijo, prefería matar a los niños y morir ella, antes de que fueran a parar a manos de otras personas.

No era verdad. Ni era toda la verdad. Francisca, harta de los malos tratos y de una vida que juzgó opaca, buscó un amante. Fue infiel a Ponciano que intuyó, o supo, o sospechó porque los chimentos corrían veloces por el pueblo. Francisca había planeado huir con su amor, del que no han quedado registros históricos, y como a su futura nueva pareja no le gustaban demasiado los chicos, decidió matarlos antes que dejarlos en manos de su padre, el hombre al que odiaba.

Un tribunal de Dolores la condenó en 1894 a “reclusión por tiempo indeterminado”. No le aplicó la pena de muerte por que era mujer. El tribunal sostuvo que Ponciano y Francisca enfrentaban “disgustos motivados por la infidelidad de la procesada (…) Y aun en el supuesto de que existieran malos tratamientos”, jamás podía autorizar o justificar “un delito tan atroz en el que la perversidad de sentimientos estalla sin un ápice de piedad contra sus propios e inocentes hijos”.

Después de la confesión de Francisca Rojas, Álvarez escribió una carta a Vucetich en la que le decía: “Que esto te sirva de base y de aliento para continuar difundiendo ese sistema de identificación (…) Te declaro bajo la fe de mi palabra que si no fuera porque he obtenido la constatación de que las huellas dejadas en la puerta y las impresiones de la mujer Francisca Rojas, correspondían las unas a las otras, a pesar de su confesión me hubiera quedado siempre la duda respecto a su culpabilidad”.

A Vucetich, porque el iluminismo no reparte igual luz a todo el mundo, le costó muchísimo imponer su sistema dactiloscópico. En 1894, la Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la entrega a Vucetich de cinco mil pesos, por única vez, por su vital servicio prestado a la Policía. Todo se demoró en el Senado provincia, hasta que el proyecto cayó por viejo. Era dinero que Vucetich iba a usar para comprar los materiales indispensables para desarrollar mejor su invento, su hallazgo, su descubrimiento. Se topó con una enorme hostilidad de quienes estaban en contra de ese método que consagraba la renovación, el progreso. Su odisea es parte de otra historia. Murió por tuberculosis, en Dolores, a los sesenta y seis años, el 25 de enero de 1926.

Después del fallo que condenó a Francisca Rojas, el método dactiloscópico de Vucetich fue adoptado por el sistema penitenciario de New York, que lo consideró “infalible”. En 1905 lo adoptó el ejército de Estados Unidos y en 1907 la Academia de ciencias de París informó que el método de identificación de personas de Vucetich era el más exacto conocido hasta entonces.

Francisca Rojas no había leído a Eurípides, y Eurípides, de profusa imaginación, no imaginó jamás Quequén. Cuatrocientos treinta años antes de Cristo, el griego adaptó una historia mitológica para escribir la gran tragedia de Medea, sacerdotisa, hechicera, bruja, adivina y enigma. Medea también mata a sus dos hijos porque Jasón la abandona por la joven hija del rey de Corinto. Los mata y huye de Corinto en su carro de serpientes.

De Francisca Rojas, en cambio, de los laberintos de su mente, de las sombras que la cercaron como a la Medea griega, nunca se supo más nada. Ni cuando, ni dónde, ni cómo murió, si en la cárcel o beneficiada por algún régimen de libertad o por un indulto. Ni si se arrepintió alguna vez de su espanto, ni si derramó alguna lágrima, o si rehízo su vida, si eso era posible.

Nunca se supo nada. Se la tragó la tierra. Debió haberla tragado antes.

Infobae